|

Marmo+Mac 2024

베로나에서 열린 2024년 Marmo+Mac 전시회에 다녀왔다. Marmo+Mac은 석재 생산 체인 전체를 아우르는 세계적으로 중요한 전시회다. 채석장에서 갓 채굴된 통석부터 슬랩, 마감과 시공을 마친 상품화된 석재까지, 그리고 그 석재를 다루는 기계와 기술까지 한곳에서 모두 만나볼 수 있다.

전날엔 볼로냐에서 열린 Cersaie 타일 전시회에도 다녀왔다. 타일 전시회는 그야말로 가파르게 성장하고 있는 시장, 유행이 빠르게 변하는 패션 산업 같은 인상을 받았다. 하지만 Marmo+Mac에 들어서는 순간, 그 분위기는 완전히 달랐다. 통석의 웅장함과 천연석이 주는 아름다움에 홀려 나는 그저 발걸음을 멈추고 서 있었다. 자연이 수만 년을 거쳐 만들어낸 그 작품들을 굳이 자르고 다듬어 상품화해야 한다는 사실에 왠지 모를 미안함이 들었다. 하지만 현실적으로 생각해보면 어쩔 수 없는 일이라고 스스로를 다독였다.

모든 것은 제자리를 찾아간다. 어떤 돌들은 백화점 명품 매장의 벽이 되고, 또 어떤 돌들은 고급 호텔 화장실의 바닥이 된다. 누군가의 식탁 상판으로, 또는 누군가의 목에 걸린 펜던트로 바뀌어 각자의 인생을 살아간다. 돌들의 여정도, 인간의 삶과 크게 다르지 않다. 그래서인지 전시회를 거닐면서, 문득 돌의 시간과 인간의 시간이 교차하는 그 순간을 보는 듯한 묘한 기분이 들었다.

수많은 회사들이 전 세계에서 참여해 흥미로운 제품들을 선보였지만, 그중에서도 개인적으로 감명 깊었던 몇 가지를 소개하려 한다.

첫 번째로는 I CONCI라는 회사의 빛나는 트라버틴이다. 빛나는 돌이라고 하면 보통 오닉스를 떠올리기 마련인데, 트라버틴에 기술이 더해지니 그 자체로도 충분히 아름다웠다. 밝을 때도 좋았지만, 어두운 조명 아래에서는 마치 마법의 공간에 들어선 듯한 기분이 들 것 같았다. 좋은 자재에 약간의 기교가 더해졌을 때의 시너지가 얼마나 큰지 실감할 수 있었다.

두 번째는 표범이 들어간 블랙과 골드의 석재다. 천연석의 한 부분을 파내어 그 조각들을 재배치해 모자이크 형식으로 표범을 표현한 작품인데, 블랙과 골드의 석재를 보면 원래도 표범이 떠오르곤 했던 터라, 이것을 실제로 섞은 발상의 전환이 놀라웠다. 마치 자연이 인간의 손을 빌려 또 다른 예술을 완성한 듯했다. 회사 이름이 기억나지 않는 것이 아쉬울 따름이다. 이 작품은 Cartier 매장에 어울릴 것 같다는 생각이 들었다.

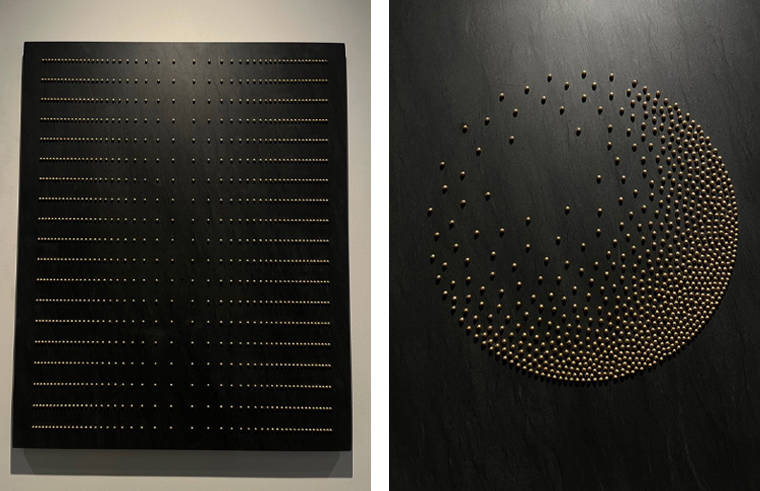

세 번째는 Bagnara라는 회사의 Nūbēs Collection이다. 9개의 작품으로 이루어진 이 시리즈는 통일된 테마를 가지고 있으면서도 각각 다른 이야기를 품고 있었다. 언뜻 보면 은하나 하늘의 별들을 떠올리게 하지만, 사실은 사회 구조를 상징한다고 한다. 자유로워 보이지만 규격화된 패턴 속에서 살아가는 인간 사회, 거기에 얽매여 있는 사람들과 멀리 흩어진 자유로운 사람들, 결국 완벽한 규율도 완벽한 자유도 없다는 이야기를 돌로 표현한 것이다. 초록색 바탕에 은색 도트, 검정색 바탕에 금색 도트로 변화를 준 것도 인상적이었다. 작품 자체는 신선했지만, 작가의 영혼이 깃들어 있지 않은 듯해 약간의 아쉬움이 남았다.

네 번째는 Atlantida Italia라는 회사의 Arctic Blue라는 이름의 대리석이다. 설명이 필요 없는, 그저 한눈에 아름다움이 직관적으로 느껴지는 돌이었다. 수많은 돌 중에서도 이 대리석은 내 기억에 선명히 남아 있다.

전시장에서 수많은 제품을 보고 느꼈지만, 체력이 따라주지 않아 모든 것을 꼼꼼히 살펴보는 건 불가능했다. 여기 적은 감상은 그저 내가 보고 느낀 단편일 뿐이다. 만약 이 글을 읽고 조금이라도 흥미가 생긴다면, 내년 전시회를 직접 방문해보길 권한다. 돌과 사람, 그 사이에서 벌어지는 이야기가 어떤 것인지 직접 경험해볼 수 있을 것이다.

P.S. 전시회 외에도, 파티를 방불케 하는 야외 식당이 특히 인상적이었다. 그곳에서 먹었던 Al Toskano의 포크 샌드위치는 내가 지금껏 먹어본 것 중 가장 훌륭했다.

|